Perspectives agroalimentaires: Trump plonge la planète dans le chaos

Les conférenciers invités à la 35e édition des Perspectives agroalimentaires du CRAAQ ont analysé l’impact de la guerre commerciale mondiale du président américain, Donald Trump.

Auteurs de contenu

Non seulement « l’agent du chaos » n’a selon eux pas de véritable stratégie, mais, contrairement aux premiers ministres du Canada, Mark Carney, et du Québec, François Legault, pressés de renégocier l’ACEUM, les conférenciers recommandent aux négociateurs canadiens de prendre leur temps.

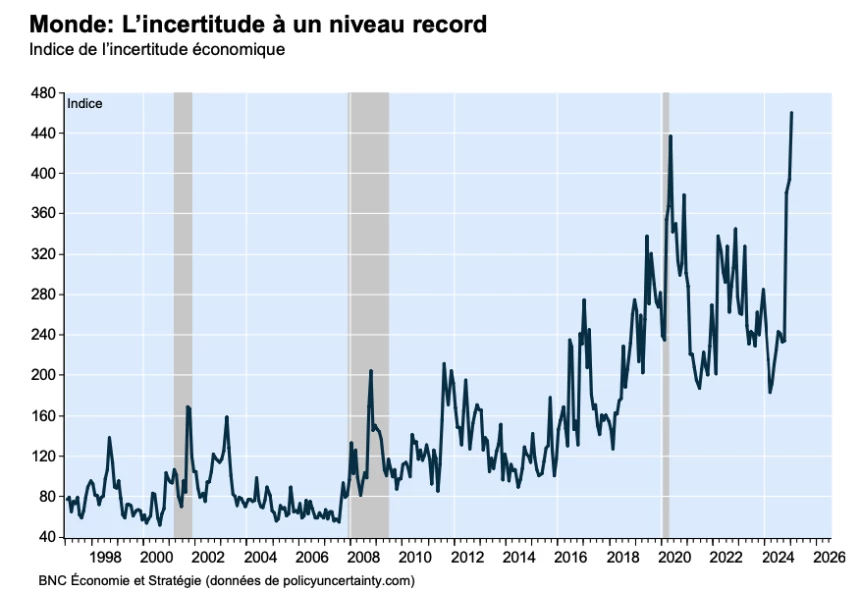

Donald Trump s’est inspiré d’une loi de 1930 (Smoot-Hawley Tariff Act) qui a alimenté la Grande Dépression en décrétant un ouragan de tarifs réciproques à la terre entière, y compris à une île peuplée de pingouins, « le jour de la libération » du 2 avril dernier. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a à peine 100 jours, Wall Street et d’autres places boursières baignent dans une incertitude économique plus élevée que celle provoquée par la pandémie de COVID-19. « Les marchés financiers de la planète ont chuté de 16 % », explique Jocelyn Paquet, économiste à la Banque Nationale.

Aux États-Unis, les Américains se demandent quelles seront les répercussions sur leur emploi et leur portefeuille de la guerre commerciale mondiale menée par leur président. « Les ménages sont plus exposés aujourd’hui à la Bourse, parce qu’ils détiennent plus de 40 % de leurs actifs en actions, tandis que les entreprises voient les tarifs arriver en premier, et peut-être ensuite les réductions de taxes corporatives promises par le président. »

Le moral tant des consommateurs que des entrepreneurs est dans les talons aux États-Unis et au Canada, voire dans le monde. Pour les consommateurs, l’indice de confiance est au plus bas depuis les années 1980 et il est alimenté par le spectre de l’inflation et la perte d’emplois. Quant aux entrepreneurs des deux côtés de la frontière, nombreux mettent sur la glace des projets d’investissement dans de nouvelles usines, car ils ne savent pas si les tarifs décrétés par le président américain, les plus élevés depuis 1850, sont passagers ou vont perdurer.

La loi du plus fort

« Le président Trump utilise la taille et la puissance du marché américain pour arracher des concessions à ses partenaires commerciaux », affirme Stéphane Paquin, économiste et professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Si les États-Unis ont contribué à créer les grandes institutions d’après-guerre comme l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) puis l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 où 160 pays membres avaient tous le même poids autour d’une table ronde et où ils pouvaient régler leurs différends commerciaux par un juste arbitrage, ce monde n’existe plus.

« On a assisté à la naissance de blocs commerciaux il y a une vingtaine d’années comme l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dans les années 1980 puis l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en 2018 (négocié par le président Trump et qualifié “de meilleure entente au monde”). On est aujourd’hui dans un plat à spaghetti transactionnel de pays à pays où règne la loi du plus fort et du premier arrivé, premier servi », poursuit Stéphane Paquin.

L’économiste cite l’exemple de l’accord commercial bilatéral Canada-Corée du Sud qui privilégiait l’accès des exportations de porc canadien dans ce marché. « Les Américains ont eux-mêmes conclu un accord avec la Corée du Sud et évacué le porc canadien en inondant ce marché de leurs produits à meilleur prix », poursuit-il.

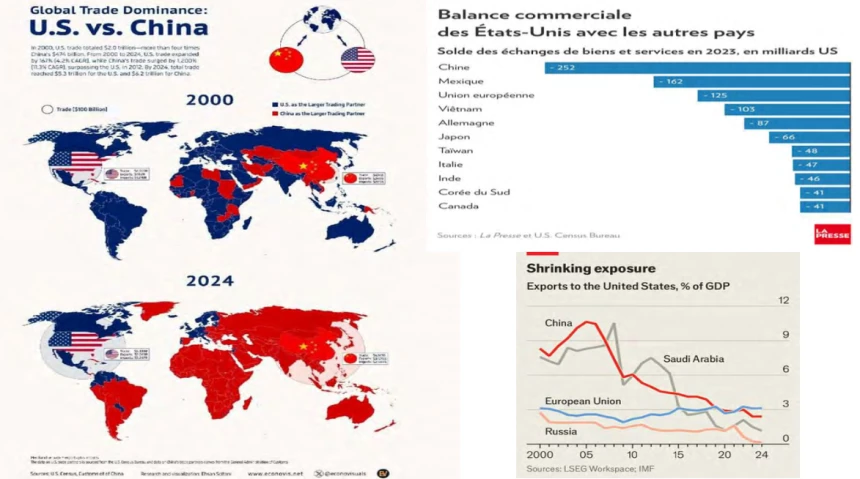

Selon lui, le Canada n’est pas en position de force. Les exportations canadiennes vers les États-Unis constituent 40 % du PIB du Canada, tandis que les exportations américaines vers le Canada constituent 2 % du PIB américain.

D’après M. Paquin, il est possible que le président américain, qui jouit du plein pouvoir sur l’imposition de tarifs en invoquant la sécurité nationale sans que le Congrès intervienne pour le moment, table sur l’imposition d’un mini traité avec le Canada afin d’exiger un accès, par exemple, aux minéraux rares ou encore à la gestion de l’offre.

Le bras de fer États-Unis–Chine

En toile de fond se déroule un combat entre les deux titans que sont les États-Unis et la Chine pour dominer le monde. En 20 ans, la Chine a surpassé commercialement les États-Unis (voir ci-dessous la carte Global Trade Dominance U.S. vs. China). « La Chine n’est pas blanche comme neige en matière de commerce international. Il y a des raisons de penser qu’elle n’a pas suivi toutes les règles de l’OMC depuis son adhésion en 2001 », poursuit Stéphane Paquin.

En déclarant une guerre commerciale ouverte avec la Chine, le président Trump cherche à réduire un gigantesque déficit commercial de 265 milliards de dollars, jugé abusif, et à rapatrier des emplois auprès des manufacturiers aux États-Unis.

« À notre avis, les tarifs de 145 % que l’administration Trump impose aujourd’hui sur les produits chinois (tout comme les tarifs de 25 % sur l’acier et l’aluminium imposés au Canada), c’est insoutenable, parce que selon nos scénarios, ils vont faire augmenter l’inflation de plus de 4 % et plomber le PIB des États-Unis d’ici la fin de l’année », explique en substance Jocelyn Paquet.

Ces tarifs tous azimuts à 180 pays et à géométrie variable sont en réalité une taxe pour les consommateurs américains. Le prix d’une paire de chaussures Nike de 200 $ fabriquée en Asie, frappée d’un tarif de 50 %, coûterait 300 $. Si, à l’heure actuelle, un véhicule Ford 150 voit son prix augmenter de 1500 dollars en raison des tarifs sur les composantes en aluminium canadien, combien devront payer en plus les producteurs américains pour une moissonneuse-batteuse John Deere fabriquée en Iowa qui vaut au bas mot un million de dollars?

Une confiance minée

Le président américain compte sur les tarifs imposés à ses partenaires commerciaux comme source de revenus pour baisser les impôts des entreprises et des plus nantis. Mais plus les tarifs sont élevés, moins il y aura de commerce. De plus, quel pays va vouloir faire affaire avec le président Trump 2.0 et son administration, qui forment une Amérique de plus en plus autoritaire qui ne respecte plus l’état de droit avec des visées impérialistes sur le Canada, le Groenland ou le Panama?

Devant cette menace inflationniste créée de toute pièce, le président a déjà commencé à reculer, d’autant plus que le dollar et les bons du Trésor américains ne semblent plus être considérés comme des valeurs refuges, disent les économistes, car les États-Unis sont en perte de crédibilité.

« Pour toutes ces raisons, nous nous attendons à une désescalade et donc à ce que les tarifs baissent à environ 10 %, 12 % avec tous les pays qui font affaire avec les États-Unis, sauf pour l’Empire du Milieu », précise Jocelyn Paquet.

La gestion de l’offre, dans l’œil de l’aigle américain

« Je suis abasourdi de voir que dans toute l’incertitude créée par M. Trump, la possibilité d’inflation, les taux d’intérêt, tout l’environnement d’affaires, que la gestion de l’offre soit une priorité pour son administration alors que la balance commerciale des produits laitiers est nettement en faveur des producteurs américains. En quoi leur cause-t-on préjudice? » a demandé le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, en période de questions aux panélistes.

« Le président Trump se fout de la gestion de l’offre comme dans l’an quarante. S’il en fait une priorité, c’est pour gagner le Wisconsin, un des sept états pivots qui lui a permis de remporter l’élection présidentielle », a répondu l’économiste Stéphane Paquin.

L’état laitier du Wisconsin, le gros producteur de fromages aux États-Unis, cherche depuis des années à écouler sa surproduction au Canada. Ceci se produit au moment où tous les chefs de parti ont dit qu’ils allaient protéger la gestion de l’offre sans prononcer le mot magique, « intégralement », à l’exception d’Yves François Blanchet, le chef du Bloc Québécois.

Les agriculteurs, un pilier du régime Trump

Selon Guillaume Lavoie, conférencier et entrepreneur en politiques publiques et membre de la chaire Raoul-Dandurand, le président doit assurer un retour d’ascenseur aux agriculteurs américains des sept états clés qui ont voté pour lui (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie, Nevada et Arizona) d’ici les élections de mi-mandat en 2026. Les agriculteurs américains ont en effet voté massivement pour Trump 1.0 et Trump 2.0, et celui-ci doit parer les effets des représailles « agritarifaires ».

Lors du premier mandat de Trump (2017-2021), la Chine avait frappé au cœur de l’Amérique en imposant entre autres des tarifs sur les exportations de soya américain dont 60 % lui étaient destinées et elle s’est plutôt approvisionnée au Brésil. Le président avait dû compenser sa guerre commerciale avec la Chine en octroyant 28 milliards de dollars aux producteurs américains, ce qui constituait à l’époque le tiers de leurs revenus.

En mars dernier, le Canada, qui n’a pas la force de frappe chinoise, a ciblé le bourbon du Kentucky, un état républicain, incluant la viande et des produits laitiers, en guise d’agrireprésailles contre les tarifs de 25 % du président Trump sur les produits canadiens (sauf l’énergie).

Toujours selon Guillaume Lavoie, la politique de déportation massive du président Trump visant 13 millions d’immigrants risque de faire des dommages collatéraux dans le vote agricole. Aux États-Unis, les trois quarts du lait produit le sont par des entreprises qui emploient des travailleurs sans papier. Faute d’avoir accès à ces travailleurs, bon nombre de producteurs de fruits et légumes craignent également de voir leurs récoltes pourrir aux champs. Outre les effets de la guerre commerciale dans leurs principaux marchés que sont la Chine, le Canada et le Mexique, la main-d’œuvre est la plus grande préoccupation des producteurs américains.

Enfin, d’après l’analyste Guillaume Lavoie, le président Trump doit gérer la bisbille dans sa garde rapprochée. La nouvelle Secrétaire à l’agriculture, Brooke Rollins, est à couteau tiré avec R.F. Kennedy Jr, le nouveau Secrétaire à la Santé. Antivaccin notoire, ce dernier procède à des coupes majeures dans le personnel et dans la recherche scientifique de son département, alors que l’épidémie du virulent virus H5N1 a détruit une bonne partie du cheptel américain de volaille et que le prix de la douzaine d’œufs atteint un montant record. Le virus aviaire se transmet également aux bovins laitiers et des travailleurs agricoles ont été récemment contaminés. Une nouvelle épidémie du type COVID-19 couve-t-elle?

Le Canada et le Québec doivent se montrer patients

Selon les conférenciers, y compris l’ancienne PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, le temps joue contre le président Trump. Plutôt que de se précipiter pour signer un mini accord ou renégocier l’ACEUM dans l’urgence tels que proposés par les premiers ministres Mark Carney et François Legault, ils prônent la patience et de « rester calmes ».

Selon eux, le système politique américain va finir par reprendre ses droits d’ici les élections de mi-mandat prévues en 2026. Et le Congrès devrait remettre la main sur les traités commerciaux d’ici là. N’empêche que la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis ne sera plus jamais la même. Le trumpisme est là pour rester.

Le Canada gagnerait « à compter dans son propre but », c’est-à-dire à renforcer sa propre économie en abolissant les barrières interprovinciales estimées à 21 % d’après une étude, tout en diversifiant ses partenaires commerciaux. C’est chose plus facile à dire qu’à faire notamment au Québec, la province la plus protectionniste, selon Stéphane Paquin.

L’économiste qui avait identifié la gestion de l’offre comme un frein au commerce interprovincial a été interpellé au micro. « J’ai des réserves sur votre étude qui indique que la gestion de l’offre correspond à un tarif de 21 % entre les provinces. À ce que je sache, les usines du Québec transforment 36 % du lait au Canada, mais les yogourts voyagent librement d’un bout à l’autre du pays », a indiqué en substance, Geneviève Rainville, directrice générale des Producteurs de lait du Québec.

Selon Guillaume Lavoie, le chaos et la crise existentielle provoqués par le président Trump et son désir d’annexer le Canada comme 51e état est une occasion que l’on ne peut pas gaspiller pour faire un Canada et un Québec économique 2.0.