Invasions barbares : des chercheurs aux aguets

Les chercheurs du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis se penchent sur les vers-gris, les pucerons, les virus et le redoutable fulgore tacheté, pour parer à leurs invasions.

Auteurs de contenu

Un réseau de chercheurs du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis se penche sur les vers-gris, les pucerons, les virus et le redoutable fulgore tacheté, pour parer à leurs invasions et offrir, entre autres, des régies de lutte biologique afin de limiter les pertes financières des producteurs maraîchers, de légumes de transformation et de grandes cultures.

Lisez également « Insectes envahisseurs : les invasions barbares ».

Résoudre l’énigme des vers-gris

Il y a une quinzaine d’espèces de vers-gris problématiques au Québec et dans l’est du Canada. Ils s’attaquent aux cultures maraîchères, aux légumes de transformation et aux grandes cultures comme le maïs grain et ils causent de sérieux dommages. Ces espèces sont-elles locales? Sont-elles migratrices? Comment leurs populations évoluent-elles? Comment mieux préparer les producteurs pour faire face à cette menace?

Ce sont les questions auxquelles Maxime Lefebvre, chercheur en entomologie maraîchère à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), tente de répondre. Ce dernier est le chef d’orchestre d’une vaste étude d’un demi-million de dollars1 sur les vers-gris d’une durée de quatre ans (2024-2028) en collaboration avec les chercheurs du Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et des agronomes des ministères de l’Agriculture de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

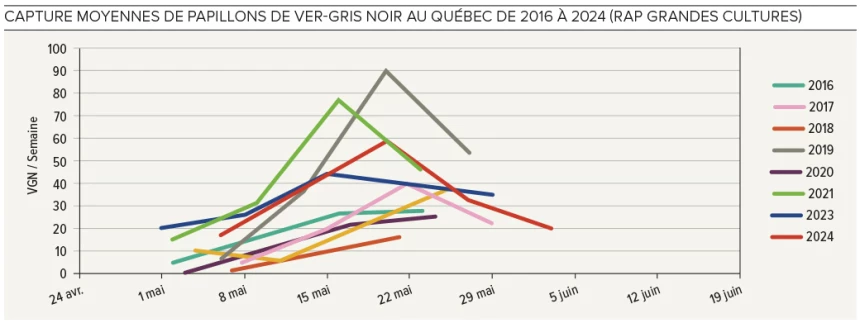

Le défi est de taille! Ces vers-gris n’ont pas tous la même biologie ni les mêmes comportements. Le ver-gris noir (VGN), par exemple, migre du sud des États-Unis au Québec. « On travaille à modéliser la venue des papillons du ver-gris noir au Québec et dans l’est du pays en étudiant les données des vents qui les transportent depuis la dernière décennie dans le but de prédire leur arrivée dans nos champs », explique Maxime Lefebvre qui travaille en collaboration avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’organisation scientifique américaine spécialisée dans l’étude du climat.

Du même souffle, Maxime Lefevbre déplore une diminution de la collaboration avec les chercheurs de la NOAA depuis l’arrivée du président Trump à la Maison Blanche pour un deuxième mandat en janvier dernier. Son administration entend couper le budget de recherche voire abolir la principale agence américaine de recherche scientifique sur les changements climatiques.

Par contre, les vers-gris sont bien dans la mire de Julien Saguez, chercheur en biosurveillance au CÉROM et proche collaborateur de Maxime Lefevbre.

« Les papillons du ver-gris noir volent la nuit et viennent pondre leurs œufs dans nos champs fin avril début mai », explique Julien Saguez. Ce dernier s’intéresse justement de très près à la biologie et au comportement de ces insectes.

Le VGN se base sur trois sens pour atterrir dans un champ – vue, odorat, goût – explique le chercheur, et ce papillon a une prédilection pour les mauvaises herbes ou encore les résidus de culture. C’est là qu’il pond ses œufs. Ces œufs vont muer en chenilles entre cinq et sept fois, chaque fois plus voraces. Ces chenilles s’alimentent sur les feuilles des plantes maraîchères, mais aussi de soya, de blé et de luzerne, avec une prédilection pour le maïs. « Il faut faire attention si on désherbe un champ de maïs, parce que les larves qui préfèrent manger des mauvaises herbes vont migrer vers le maïs (ou le soya) », souligne-t-il. Selon la grosseur de la chenille, celle-ci est capable de trancher la base d’un jeune plant de maïs au stade de deux à quatre feuilles pour le coucher au sol et cette culture est vulnérable jusqu’au stade de six feuilles. La bonne nouvelle est que les larves du VGN ne résistent pas aux hivers canadiens.

Julien Saguez a deux autres vers-gris dans sa mire, dont le ver-gris moissonneur (VGM) qui, contrairement à son cousin le VGN, passe, lui, l’hiver au Québec, ses œufs sont donc déjà présents au sol. Ces deux espèces s’attaquent aux jeunes plants de cultures (pommes de terre, carotte, laitue, maïs, etc.) en début de saison. Et le ver-gris occidental du haricot (VGOH), un migrateur qui, lui, se manifeste plus tard en saison, à la mi-juillet. Malgré son nom, le VGOH s’attaque surtout aux épis de maïs (grain, fourrager, sucré). Le papillon pond ses œufs sur les feuilles de maïs et ses larves vont se diriger soit dans la pellicule, soit dans les soies, pour aller se développer dans les épis.

Le projet ver-gris est axé sur la lutte biologique en faisant appel à ses ennemis naturels comme des insectes parasitaires, des mouches et des guêpes parasitoïdes qui vont pondre leurs œufs dans les larves de vers-gris. On étudie aussi le recours à des virus, à des champignons et à des bactéries.

Plusieurs stratégies de prévention et de bonnes pratiques culturales, telles une bonne gestion des mauvaises herbes, l’entretien des bordures des champs, l’enfouissement des résidus de culture avant les semis ou encore l’aménagement de haies brise-vent ou d’îlots fleuris vont favoriser l’habitat de prédateurs naturels.

Un des gros défis de la lutte contre les vers-gris est que les larves se ressemblent d’une espèce à l’autre comme des sœurs jumelles. « Nous allons avoir recours aux tests d’ADN pour confirmer les espèces dès l’année prochaine », indique Julien Saguez. Cela permettra d’affiner la lutte aux vers-gris et les moyens d’intervention.

En savoir plus : Traquer l’imprévisible ver-gris (vidéo)

Un trio infernal : pucerons, virus et mauvaises herbes

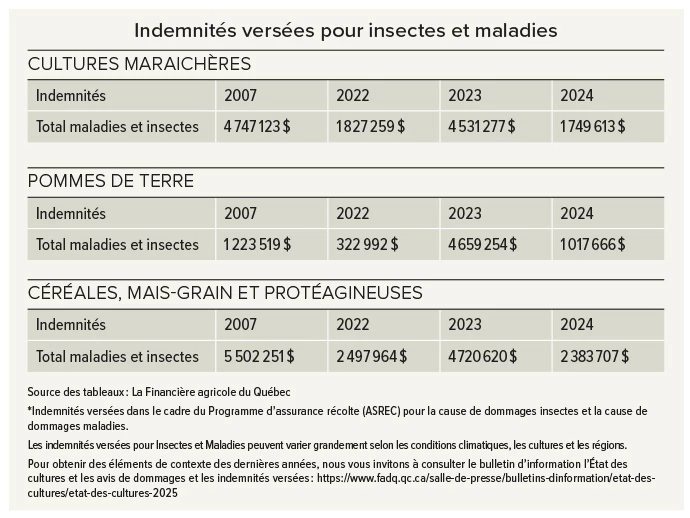

« En 2022, des pucerons ont transmis des virus dans les champs de courges et de concombres, ce qui a causé d’énormes pertes chez les producteurs maraîchers. Ces pucerons piquent la plante pour la goûter et s’ils ne l’aiment pas, ils vont aller goûter d’autres plantes dans un autre champ, ce qui propage les virus très rapidement », explique Sébastien Boquel, chercheur en entomologie et adjoint aux affaires scientifiques au Centre de recherche sur les grains (CÉROM).

Ces pucerons appelés « non colonisateurs » peuvent trimbaler des virus non persistants dont la transmission est instantanée sur les plants, une question de quelques secondes à quelques minutes, tout au plus.

« La combinaison du puceron non colonisateur avec un virus non persistant, c’est le problème. La grande question est : qui est responsable? » poursuit le chercheur qui planche sur cette énigme depuis 2023. Ce n’est pas une mince affaire. Il existe plus de 4500 espèces de pucerons dont 230 sont porteuses de virus, et il existe une multitude de virus. Sa recherche tente de répondre à une question encore plus précise : est-ce que le puceron du soya est responsable de la transmission du virus de la mosaïque du concombre (CMV) chez les maraîchers?

C’est qu’il y a eu deux grandes infestations au virus CMV dans les champs maraîchers, en 2007 et en 2022, qui ont coïncidé avec une explosion de la population de pucerons de soya dans certaines régions de la province. Ces pucerons proviennent des États-Unis avec deux pics de vol dans les champs de soya et de courges du Québec, soit à la mi-juin, début-juillet et à la mi-juillet, début-août, a constaté Sébastien Boquel.

S’ajoute à ce casse-tête la question à savoir d’où vient le virus? Provient-il d’une mauvaise herbe contaminée? D’un transplant contaminé? « On a vu ça dans la pomme de terre, explique-t-il, avec le virus Y qui est disséminé par des pucerons, d’où l’importance d’avoir des semences certifiées exemptes de virus. »

Pour en avoir le cœur net, Sébastien Boquel et son équipe ont disposé des pièges, des bols jaunes, pour entre autres recueillir des pucerons dans les champs de soya et de courges en 2023 et en 2024 afin de savoir si ce sont les mêmes espèces de pucerons. En 2023, ils n’ont presque pas récolté de pucerons, mais en 2024, ils en ont recueilli 125 000. « Toutes les espèces de pucerons peuvent transmettre des virus et, en plus, elles sont très difficiles à identifier. Il faut avoir souvent recours à l’identification moléculaire, c’est-à-dire à l’ADN », dit-il.

Sa collègue Sandra Flores-Mejia, chercheuse en malherbologie, s’est attaquée, quant à elle, à la question des mauvaises herbes qui servent potentiellement de réservoirs à virus dans les champs de cucurbitacées fortement affectés par le virus en 2022 et visités par des pucerons. Sur les 1250 plantes échantillonnées en 2023-2024, près de 40 % peuvent être porteuses du virus CMV, dont des pissenlits et de la verge d’or. « On a identifié le virus sur les mauvaises herbes avec le même genre de test que l’on a utilisé chez les humains pour identifier la COVID-19, mais seules six (de ces 1250 plantes) ont obtenu un résultat positif au CMV », explique-t-elle.

Les deux chercheurs et leurs collègues y vont de quelques solutions et recommandations qui émergent de leur projet :

- Il est suggéré d’arracher les mauvaises herbes en début de saison et de faucher les bordures des champs. Celles-ci peuvent être des réservoirs à virus ou servir d’abris aux pucerons. Toutefois, il faut faire attention aux bordures enherbées qui rendent des services écologiques ou encore aux cultures de couvertures qui protègent les sols;

- Il est inutile d’appliquer des traitements insecticides foliaires contre les pucerons (ailés) dans les cultures maraîchères, parce que la transmission du CMV est immédiate;

- Un moyen de lutter contre la transmission du CMV est d’appliquer régulièrement des huiles minérales (à base de pétrole) ou végétales (à base de plantes) sur les cultures. Celles-ci forment une couche protectrice qui bloque l’entrée du virus dans la partie buccale du puceron qui ressemble à une seringue.

Quant aux producteurs de soya, les semences traitées aux insecticides contre le puceron sont inutiles, parce que les pucerons arrivent dans les champs du Québec après la durée de l’efficacité du produit, selon Isabelle Couture, agronome au MAPAQ et coordonnatrice de ce projet de recherche sur le rôle des pucerons et la transmission du CMV en collaboration avec le CÉROM.

De plus, les pucerons du soya ont de très nombreux ennemis naturels, comme les coccinelles, qui se nourrissent des pucerons et en régulent la population. Ainsi, l’application d’insecticides n’est envisageable qu’en dernier recours.

Rencontré au début du mois de juillet, Sébastien Boquel préparait ses pièges de bols jaunes pour la récolte de pucerons en 2025. Et il faudra attendre les résultats des tests d’ADN prévus en 2026 pour savoir si le puceron du soya est coupable ou non de la transmission du virus CMV chez les producteurs maraîchers.

En savoir plus : La transmission des virus par les pucerons (cas du virus de la mosaïque du concombre - CMV) (vidéo)

Le fulgore tacheté dans la mire d’Amanda Roe

Originaire d’Asie du Sud et de Chine, le fulgore tacheté a envahi les États-Unis où il se nourrit de la sève de plus de 70 espèces de plantes et cause de gigantesques dommages. « La question cruciale est : est-ce que cet insecte va survivre à nos hivers? » dit Amanda Roe en entrevue téléphonique. La chercheuse scientifique spécialiste des insectes au Centre de foresterie des Grands Lacs, du ministère des Ressources naturelles du Canada, a mené une récente étude sur cet envahisseur en collaboration avec l’Université Western Ontario, et l’Université d’État de Pennsylvanie, l’un des États agricoles les plus affectés par la Lycorma delicatula, le nom latin du fulgore tacheté.

« Comme tous les insectes, poursuit la spécialiste, ils peuvent générer une sorte d’antigel dans leur sang qui fait en sorte que, contrairement à nous les humains, ils ne subissent pas d’engelures (blessures des tissus causées par le froid). »

La particularité de cet insecte est que ce n’est pas au stade adulte ou larvaire qu’il hiberne, mais au stade d’œufs. Et non seulement ces œufs sont terriblement résistants au froid, ils adhèrent à n’importe quelle surface lisse, comme celle d’un tracteur, d’un camion ou d’une remorque. Ils n’en décrochent pas même à une vitesse de plus de 90 km/h, d’où la rapidité de l’invasion chez nos voisins du Sud.

« On a ramené des œufs du fulgore tacheté prélevés dans la région de Chicago dans un laboratoire à haute biosécurité situé à Sault Ste. Marie, dans le nord de l’Ontario, et on a fait des tests en collaboration avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). » L’ACIA est responsable de l’homologation de produits phytosanitaires pour combattre ces redoutables envahisseurs si ceux-ci se retrouvent un jour en sol canadien.

Les résultats sont inquiétants. Dans ce laboratoire ultra sécurisé, les œufs ont éclos au printemps même après avoir été exposés à des températures de -20 °C pendant dix jours consécutifs. Le seul endroit où ces œufs ne pourraient pas survivre au Canada, selon la chercheuse, est Winnipeg, au Manitoba, à cause du froid sibérien qui y règne.

Le problème est que, sous l’effet des changements climatiques, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas, et les espèces anticipent les changements de température et s’y habituent. « C’est le cas de l’agrile du frêne qui maintenant peut survivre aux hivers de Winnipeg », explique la chercheuse.

Alors, comment protéger concrètement, par exemple, les vignobles de la péninsule du Niagara ou ceux des Cantons-de-l’Est? Amanda Roe réfère au site Web StopSLF.org, une organisation de lutte intégrée contre le fulgore tacheté qui regroupe une équipe de chercheurs multidisciplinaires parrainée par le ministère de l’Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture). StopSLF organise un sommet annuel sur la lutte au fulgore tacheté et étudie des moyens de lutte biologique et chimique pour venir à bout de cette espèce envahissante.

1 L’étude est financée entre autres par le MAPAQ, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Les Producteurs de grains du Québec et Ouranos.

Cet article est paru dans le Coopérateur de septembre 2025.