Insectes envahisseurs : les invasions barbares

Un dossier sur les espèces d'insectes envahisseurs à surveiller, comme la punaise marbrée, les vers-gris, le perceur de la courge et le fulgore tacheté.

Auteurs de contenu

L’humain a introduit plus de 37 000 espèces exotiques envahissantes à travers le monde, et l’Amérique du Nord est l’une des régions les plus affectées. Les pertes économiques liées à ce phénomène ont bondi de moins d’un milliard de dollars américains dans les années 1970 à plus de 430 milliards $ US au début des années 2020, rapporte la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques1. Le Conseil canadien des espèces envahissantes évalue, quant à lui, à 7,5 milliards $ CA ces pertes en agriculture et en foresterie en 20242.

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ?C’est une espèce introduite par l’homme, volontairement ou involontairement, sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. (Source : Jean-Philippe Légaré) |

Si le réchauffement climatique allonge nos saisons de cultures au Québec, il représente un nouveau garde-manger pour une panoplie d’espèces exotiques envahissantes (EEE) pour lesquelles il n’existe aucun pesticide homologué au pays. En plus, l’augmentation de la température et le prolongement des saisons de croissance vont permettre à ces insectes de se reproduire deux fois par année plutôt qu’une, un phénomène appelé le voltinisme.

« Les insectes sont des animaux à sang-froid. Tout leur métabolisme est basé sur la température extérieure. Si on augmente la température, leur métabolisme et leur développement sont plus rapides. Par exemple, si on a deux fois le stade larvaire, celui qui cause le plus de tort aux cultures, dans une année, on cumule deux fois les dommages. C’est l’accélération du développement et du nombre de générations par année qui est inquiétant », explique Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste au Laboratoire d’expertise et diagnostic en phytoprotection (LEDP) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Les problèmes de résistance aux insecticides sont souvent des mutations qui sont léguées aux descendants, poursuit l’expert. Donc, si on a plus de descendants par année, on risque d’avoir une intensification de la résistance aux insecticides plus rapide chez les insectes qui se développent à grande vitesse.

Comme si cela ne suffisait pas, l’augmentation de la température va accentuer la migration de ces espèces vers les pôles, donc augmenter la conquête de nouveaux territoires et, en plus, favoriser des migrations en altitude.

En compagnie de cet entomologiste passionné, nous ciblons la liste des barbares à nos portes.

La punaise marbrée

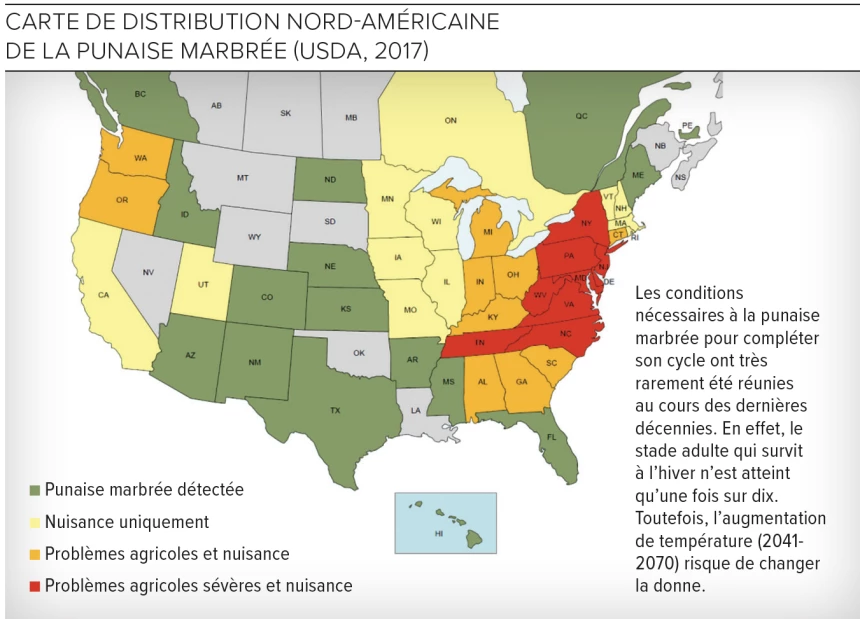

Originaire d’Asie, elle a été rapportée pour la première fois en Pennsylvanie en 2001. Sa conquête de l’Amérique du Nord a été foudroyante. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 47 États américains et dans cinq provinces, dont l’Ontario (2010) et le Québec (2014).

Comme beaucoup d’espèces exotiques envahissantes, elle dévore une multitude de cultures. Les plus à risque sont les pommiers et les cultures maraîchères comme les poivrons et les tomates, mais elle peut se manifester dans les cultures de maïs et de soya. Aux États-Unis, elle fait des dommages de plusieurs milliards de dollars dans les vergers. Elle est présente en Ontario, mais elle n’a pas encore causé de dommages au Québec, probablement « à cause de nos hivers qui l’empêchent de compléter son cycle », explique Jean-Philippe Légaré. La bestiole est sous la surveillance du Réseau d’avertissements phytosanitaires depuis son arrivée au Québec il y a plus de dix ans. Une autre raison de se méfier est que cette bibitte raffole des plantes ornementales qui pourraient être un vecteur de sa propagation.

Les vers-gris

Il existe près d’une dizaine d’espèces de vers-gris : le ver-gris du trèfle, la noctuelle fiancée, le ver-gris tacheté, le ver-gris occidental des haricots, etc. Ils dévorent une grande variété de légumes comme les betteraves, la laitue, mais aussi les graminées et le maïs sucré. La population de chacune de ces espèces oscille en yoyo, de zéro individu à une totale explosion selon les années, sans que l’on puisse mettre véritablement le doigt sur les causes.

« En 2020 et en 2021, le ver-gris a causé de très grosses pertes dans le secteur maraîcher. C’est une des rares espèces qui passe l’hiver au stade d’œuf. On a eu deux hivers très doux et des printemps hâtifs chauds. Les œufs ont sans doute éclos rapidement et les températures clémentes ont favorisé la survie des larves. Dès que les maraîchers transplantaient leurs plants aux champs, ils leur servaient un buffet », soutient comme hypothèse Jean-Philippe Légaré.

Le perceur de la courge

« Ce n’est pas vraiment une espèce exotique envahissante, cela dépend de la définition qu’on donne », soutient l’entomologiste. Dans les faits, c’est une espèce qui est indigène en Amérique du Nord, elle est donc présente aux États-Unis et dans le sud de l’Ontario depuis toujours.

Cet insecte n’attaque pas tant la courge ou la citrouille comme telle, mais il perce la tige où la larve va se développer. « C’est le système vasculaire qui est attaqué. Par journée chaude, les plants se fanent parce qu’ils ne peuvent pas pomper l’eau du sol. C’est là qu’on se rend compte qu’il y a des larves dans les tiges ».

Le Québec est la deuxième province productrice de cucurbitacées (concombres, cornichons, citrouilles, courges et courgettes) après l’Ontario et suivie de la Colombie-Britannique. En 2021, la valeur de cette production à la ferme au Canada était plus de 130 millions $, dont le tiers provenait du Québec3.

Le fulgore tacheté

C’est l’ennemi potentiel numéro un sur le radar de l’entomologiste! Aux États-Unis, cet insecte mille fois plus gros qu’un puceron fait des ravages. Il s’attaque à une multitude de plantes et se développe sur des plantes ligneuses : vignes, vergers, érables. Cette espèce a un appétit gargantuesque pour la sève des plantes. Elle va aussi pondre ses œufs en masse sur n’importe quelle surface sur des arbres, mais aussi sur des autos, des camions, des conteneurs. Sa population explose à cause de l’activité humaine et de son mode de dissémination.

Selon les agroéconomistes du Collège de sciences agricoles de Pennsylvanie, le fulgore tacheté pourrait causer des dommages évalués entre 324 millions et 554 millions $ US et causer de 2800 à 5000 pertes d’emplois. Une autre étude, de l’Université de Cornell, s’inquiète d’une possible infestation dans l’industrie des vignes et des vignobles de l’État de New York, une industrie de 15 milliards $ qui attire cinq millions de visiteurs par année.

Au Québec, les secteurs à risque sont la viticulture, la pomiculture et l’acériculture.

En septembre 2020, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a confirmé la découverte de deux spécimens adultes morts dans des camions commerciaux provenant de la Pennsylvanie à destination du Québec. Un autre spécimen mort a été détecté en octobre 2022 sur une palette de biens importés de Pennsylvanie lors de sa réception dans un entrepôt québécois.

L’insecte se développe sur plus de 70 plants hôtes. Il affectionne en particulier une plante ornementale exotique, l’élan glanduleux, présente en grand nombre en Pennsylvanie. « Il y a juste quelques plants répertoriés au Québec, ce qui en limite la dissémination. Mais c’est davantage de savoir quand le fulgore tacheté va arriver que s’il va arriver », soutient Jean-Philippe Légaré.

Attention aux pucerons et aux virus!

Les virus se transmettent de plantes à plantes et par l’intermédiaire d’insectes vecteurs, dont les pucerons. Les pucerons trimbalent des virus non persistants dont l’effet est presque instantané sur les plants, une question de quelques secondes à quelques minutes. Et il y a des virus persistants qui, eux, contaminent ces insectes sur de longues périodes (parfois toute leur vie) avec des périodes d’incubation de plusieurs heures.

Ensuite, il faut distinguer les pucerons colonisateurs et les pucerons visiteurs. Les premiers s’installent durablement dans une culture pour s’y nourrir et se reproduire, formant ainsi des foyers d’infection ou des colonies. Les seconds visitent la culture, y effectuent quelques piqûres d’essai pour « goûter » à la plante. Si la plante est reconnue comme non-hôte, ils repartent à la recherche de leur plante hôte. Les pucerons visiteurs peuvent donc potentiellement contaminer toutes les autres cultures.

« Le gros problème dans les champs du Québec ces dernières années, ce sont les virus non persistants trimbalés par des pucerons visiteurs. L’expert indique que les foyers d’infection peuvent être une mauvaise herbe porteuse du virus piquée par un puceron ou que le virus soit même présent dans les semences commerciales. »

« En 2022, le virus de la mosaïque du concombre a causé des pertes allant jusqu’à 100 % dans plusieurs cultures de cucurbitacées. Cette année-là, il y avait de grosses envolées de population de pucerons au point que les conseillers terrain disaient ne pas pouvoir ouvrir la bouche sans en avaler », mentionne l’entomologiste. Toujours en 2022, une augmentation des infestations causées par un autre virus non persistant, le virus Y de la pomme de terre (PVY), a été observée dans cette culture.

Que faire alors? « Les récentes études prouvent que les insecticides n’ont que très peu d’effet. En revanche, les huiles minérales peuvent empêcher le puceron de piquer la plante et de lui transmettre le virus. C’est une solution potentielle à discuter avec son conseiller. »

Le mot d’ordre : vigilance

Une grande vigilance de la part des agriculteurs, des agricultrices et des conseillers s’impose. En matière de biosécurité à la ferme, il faut s’assurer que les équipements aratoires sont nettoyés, surtout si l’on fait ou l’on fait effectuer des travaux à forfait. Et il ne faut pas hésiter à envoyer des larves, des insectes et des plantes infectées au LEDP et à communiquer avec le Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP). Chaque année, Jean-Philippe Légaré et ses collègues étudient 2500 échantillons de bibittes. C’est grâce à la collaboration de tous que l’invasion des barbares dans nos champs et leurs dommages seront limités. En effet, la science évolue, les moyens de contrôle s’adaptent, l’évolution des connaissances fait que l’agronomie parviendra à circonscrire ces nouveaux prédateurs des cultures afin d’assurer que l’agriculture continue de prospérer.

Feuille infestée par des pucerons de soya

Crédit :

Brigitte Duval (MAPAQ)

La vie d’un puceron du soyaLe puceron du soya produit plusieurs générations par année, explique Jean-Philippe Légaré. Cette espèce hiberne au stade d’œuf sur le nerprun, un petit arbuste hôte commun en milieu agricole. Au printemps, les œufs éclosent en synchronie avec le débourrement de la plante et donnent naissance à des femelles aptères (sans ailes). Après une à quelques générations se développant sur le nerprun, les femelles produisent une descendance de femelles ailées qui migrent vers le soya. Il peut y avoir jusqu’à vingt générations constituées uniquement de femelles sur le soya (reproduction asexuée). En juillet et en août, de deux à cinq pour cent des pucerons de chaque génération sont ailés, ce qui augmente leur pouvoir de dispersion. D’ailleurs, le pourcentage d’adultes ailés tend à augmenter lorsque les populations sont très élevées. À l’automne, la diminution de la photopériode induit la production de femelles et de mâles ailés qui migrent vers le nerprun. Ces femelles ailées engendrent des femelles aptères qui sont fécondées par les mâles, il s’agit de la reproduction sexuée. Les œufs de ces femelles passeront l’hiver sur le nerprun. Il est intéressant de noter que les infestations de pucerons du soya peuvent être causées par les pucerons qui hibernent au Québec ainsi que par les pucerons des migrations estivales en provenance d’autres régions, notamment des États-Unis. De plus, ce ravageur peut aussi se retrouver sur le haricot à la suite de migrations massives d’individus ailés en provenance du soya. En conclusion, il faut se méfier des pucerons quand on produit du soya, car ils peuvent être porteurs de virus! (Source : adaptation IRIIS phytoprotection et Jean-Philippe Légaré https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4026) |

1 Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES (2023)

2 https://canadainvasives.ca/especes-envahissantes/

3 https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/aac-aafc/A118-10-40-2021-fra.pdf

Cet article est paru dans le Coopérateur de juillet-août 2025.